लॉकडाउन जर्नल: डे -19: नेटफ्लिक्स वाला बंदा ठीक है, पर फ्रॉइड फ्रॉइड हैं

दिन के दस बजकर 27 मिनट हुए हैं. मेज़ के उस तरफ खिड़की के बाहर हलकी बारिश है. मैं आवाज़ सुन सकती हूँ. मेरा सर कुछ भारी है. पर कल की तरह छींकें अब नहीं हैं. सर भारी होने का कारण आज का उदास मौसम भी हो सकता है, और वह एक शब्द भी जो सवेरे से मेरे ज़हन पर सवार है, किसी अनचाहे बोझ की तरह, ‘डिसअपॉइन्टमेंट’. मुझे इसके लिए सही हिंदी शब्द याद नहीं आता. मैं इंटरनेट की मदद लेती हूँ, ‘निराशा या मायूसी’. दोनों में से कोई भी शब्द ठीक-ठीक वह नहीं कह पाते, जो डिसपॉइन्टमेंट शब्द मेरे लिए कह देता है.

ट्विटर पर मैं सुबह इस बारे में लिखती हूँ:

डिसअपॉइन्टमेंट इज़ अ लोडेड वर्ड, हेवी.

आइ एम प्लेसिंग इट एट द रेलिंग ऑफ माइ मेंटल बैलकनी.

इट शुड टेक अ फ्री फ़ॉल, अ फ़ॉलिंग व्हिसिल शु़ड फ़ॉलो.

निराशा एक भरा हुआ शब्द है, वज़नी.

मैं इसे अपने मन के छज्जे के जंगलों पर रख रही हूँ.

इसे निर्बाध गति से नीचे गिरना चाहिए, पीछे से आनी चाहिए गिरने की सीटी सी आवाज़.

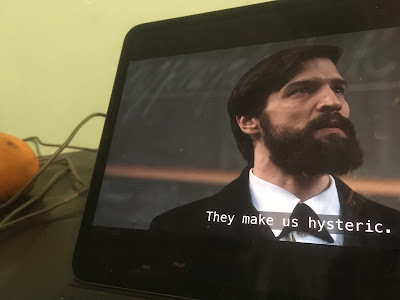

मेंटल बैलकनी मुझे फ्रॉइड तक ले जाती है. पिछले दिनों मैंने फ्रॉइड को पढ़ना शुरू किया था. यहाँ देहरादून में मेरी किताबें मेरे पास नहीं हैं. पर दो दिन पहले अंशुमान स्वामी ने मुझे लिखा था कि ‘तुम फ्रॉइड को पढ़ रही थीं न, अब वह नेटफ्लिक्स पर भी है.’ नाश्ता बनाने की जगह मैं नेटफ्लिक्स पर फ्रॉइड का एक एपिसोड देखती हूँ. जानने की भूख भी एक भूख ही है. मैं अभी यह कह पानी की स्थिति मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि कौन सी भूख ज़्यादा बड़ी है. जब मुझे सही वक्त पर मनचाहा खाना नहीं मिलता, मैं चिड़चिड़ाने लगती हूँ. इसी तरह जब मुझे सही वक्त पर पढ़ने-लिखने नहीं मिलता, मैं बिलकुल इसी तरह चिड़चड़ाती हूँ. और आज तो यूँ भी डिसअपॉइन्टमेंट का दिन है. हालाँकि अब, ग्यारह बजकर इक्कीस मिनट पर, फ्रॉइड का एक एपिसोड देख लेने, लिखना शुरू कर देने, एक चाय, दो टोस्ट, एक केला और एक संतरा खा लेने के बाद, मैं थोड़ी कम डिसअपॉइन्टेड हूँ. शुक्र है कि यह लिखते हुए मैं मुस्कुरा पा रही हूँ.

डिसअपॉइन्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर इसके साथ-साथ आपको यह साफ-साफ पता हो कि आप किस से निराश हैं और क्यों. और मन की बालकनी का दरवाज़ा इतना तो खुला हो कि बारिश के बावजूद आप आसमान की तरफ देखें और यकीन रखें कि धूप निकलेगी ही, इतना यकीन करें कि उसे निकलना ही पड़े.

लॉकडाउन डायरी लिखते हुए, मैं उन कई कश्मीरी युवाओं को याद करती हूँ जिन्होंने कर्फ्यू के दिनों में जर्नल्स लिखे. उनके पास लिखे हुए को किसी के साथ तुरंत साझा कर सकने का भी साधन न था. मैंने उस तरह का समय बिताया है, वहीं घाटी में. व्यक्तिगत तौर पर मैं एक बार फिर वैसा समय बिताना चाहती हूँ. यह कुछ उसी तरह की इच्छा है जैसे किसी नई जगह जाना और सोचना कि मैं वहाँ फिर लौटना चाहूँगी, यह जानते हुए भी कि उस वक्त मुझे सिर्फ वहाँ होना चाहिए, उस पल में, उस जगह पर. हमारा बीता हुआ वक्त भी उन शहरों की ही तरह होता है, हम बार-बार वहाँ जाते हैं, उस वक्त को पिछली बार से ज़रा सा और बेहतर जी पाने की ख्वाहिश लेकर. और इस आने-जाने के बीच हम न जाने कितने पल खोते चले जाते हैं. वैसे मैं इसे भी खोना नहीं कह पाती. अगर हम नए पन्नों पर पुरानी स्क्रिप्ट बार-बार लिख रहे हैं, हर बार उसे और बेहतर कर पा रहे हैं, तो क्या बुरा है. ऐसे में जब हम पुरानी स्क्रिप्ट को आख़िरकार छोड़कर नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे तो उसमें पिछली स्क्रिप्ट की ग़लतियाँ नहीं होंगी. कम से कम उतनी ज़्यादा नहीं होंगी.

शाम चार बजने में सात मिनट बाकी हैं. खिड़की के पार मैदान में कमज़ोर सी सही, धूप चमक रही है. आसमान अब धूसर नहीं, नीला है. अब मैं डिसअपॉइन्टेड नहीं हूँ. दिन में इस बीच काफी कुछ हुआ है. गाँव से दो बार चाचा जी का फोन आया है, वे परेशान हो रहे हैं. चाहते हैं कि हम यानी मैं और मेरा चचेरा भाई गौरव गाँव चले आएं. उन्हें डर है कि लॉकडाउन लंबा खिंच सकता है और हमें परेशानी हो सकती है. हम दोनों में से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो पाता. इन हालात में घर जाने का मतलब है संभावित इन्फेक्शन को घर ले जाना. घर में बच्चा है, बुज़ुर्ग भी हैं. वे शायद गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं.

गंभीरता अब कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ को लेकर बढ़ने लगी है. दो दिन से महिला श्रम और घरेलू मदद पर बात करने वाला दोस्त लिखता है, ‘मुझे लगता है ग्लोबल इकॉनमी को गिराने के लए यह सब चीन ने किया है. जब यूरोप की कंपनियों के शेयर तीस फ़ीसदी गिर गए तो चीन ने उन्हें ख़रीद लिया.’ बाकी कुछ जगहों से भी इसी तरह के संदेश आ रहे हैं कि चीन के बड़े नेताओं या मिलिट्री अधिकारियों को कुछ नहीं हुआ जबकि यूरोप के तमाम नेता पॉज़िटिव पाए जा रहे है. इस संक्रमण के पीछे की कॉन्सपिरेसी क्या है और सच क्या है, कल इस सवाल पर फ़िल्में बनेंगी.

आज मैं भी एक फिल्म देखना चाहती हूँ. सोच रही हूँ कि द रीडर को एक बार फिर देखूँ. पर गौरव चाहता है हम उसकी पसंद की एक फ़िल्म देखें. मैं हिंदी फ़िल्में देखने से बचती हूँ, जब तक कि वह किसी ख़ास विषय, निर्देशक या स्थान से सम्बंधित न हो. पर गौरव का शुक्रिया रहेगा कि आज काफ़ी समय बाद एक ऐसी हिंदी फ़िल्म देखी जिसे देखते हुए न जाने कितनी बार मुझे फ़िल्म के लेखक-निर्देशक-संपादक, पूरी टीम को शुक्रिया कहने को जी किया. फ़िल्म नहीं, इसे नागरिक शास्त्र की वह ज़रूरी विज़ुअल-वर्चुअल क्लास कह लीजिए, जिसे हर नागरिक को एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, रिवीज़न के लिए ही सही. पर्दे पर लगभग हर दृश्य में फ़िल्म के क्राफ़्ट और समाज की राजनीति पर टीम की पकड़ साफ़ दिखाई देती है. इससे भी ख़ूबसूरत बात यह कि इस सबके बीच कोमल आदमी के कोमल पक्ष और उसके स्वभाव की रूमानियत की भी जगह बनाकर रखी जाती है. ‘वन्दे मातरम’ जैसे राष्ट्र चिन्ह, जो पिछले दिनों में बहुसंख्यकवाद से जुड़ते चले गए हैं, देख कर सुकून मिलता है, हिम्मत बढ़ती है कि बड़े एहतियात से वे वापस लोकतंत्र और संविधान से जोड़ दिए जाते हैं. फ़िल्म थिएट्रिकल है, मनोरंजक है, आपकी भावनाओं को झकझोरती है, आपसे मुश्किल सवाल करती है. आपको आपकी ही दुनिया के उन धूसर अंधेरों तक ले जाती है जिन्हें या तो आप मजबूरी में झेलते हुए नज़रअन्दाज़ कर देते हैं या फिर जाने-अंजाने उनका हिस्सा बनना चुन लेते हैं. और इस सबके बावजूद फ़िल्म आपको उम्मीद देती है, उम्मीद जो इंसान के फ़ितरती ताने-बाने का सबसे मजबूत धागा है. फ़िल्म के अंत में आप सारी कीचड़, सारी अमानवीयता, क्रूरता, पीड़ा, निस्सहाय आक्रोश और हिंसा से बच निकलते हैं. कानों में गांधी का वैष्णव गीत बजता है, आपके भीतर के पौधे को थोड़ी बरसात और धूप मिलती है, आप मुस्कुरा देते हैं.

आज शाम सिद्धार्थ ने एक असाइनमेंट दिया है, सात दिन की डेडलाइन के साथ. एक सवाल का जवाब लिखना है. हाँ अभी सिर्फ़ लिखना हो सकेगा, शुरुआती जवाब. जवाब ढूँढने के लिए सात दिन क्या, उम्र भी शायद काफ़ी न हो. सवाल है, ‘हाउ डज़ लिटरेचर रेसोल्व्स द क़्वेश्चन ऑफ़ ह्यूमन कंडिशन?’ जवाब इस फ़िल्म से मिलना शुरू हो जाता है. मुझे हमेशा लगता है कि साहित्य वह काम कर सकता है जो पत्रकारिता नहीं कर सकती. पत्रकार खेमों में बँटकर भी पत्रकार रह सकता है, पर साहित्यकार खेमे में आते ही साहित्यकार होना खो देता है. पत्रकारिता अगर पेशा है, तो साहित्य साधना है. जो पत्रकार साधना की तरह अपने पेशे को लेता है, वह साहित्यकार हो जाता है.

फ़िल्म का नाम अब तक मैंने नहीं लिया, आप शायद समझ गए हों कि मैं ‘आर्टिकल 15’ की बात कर रही हूँ. फ़िल्म के एक लेखक के बारे में जानती हूँ कि वे साहित्यकार हैं और पत्रकार भी. गौरव सोलंकी का इस फ़िल्म का हिस्सा होना मैं गहरे तक महसूस करती हूँ, शुरुआती दृश्यों से ही. मैं नहीं जानती कि सिद्धार्थ ने यह फ़िल्म देखी है कि नहीं, अगर वे मेरे स्कूल में मेरे शिक्षक होते और यह असाइनमेंट स्कूल का असाइनमेंट होता, तो जवाब के साथ प्लास्टिक फ़ोल्डर में फ़िल्म की डीवीडी ज़रूर रखती.

घर पर चाचाजी से बात हो चुकी है. उन्हें तसल्ली दे दी गई है कि हम यहाँ ठीक हैं. अपना ख़याल रख लेंगे. फ्रॉइड आज दिन भर घर में चहलक़दमी करते रहे हैं. लग रहा है कि लॉकडाउन के दिनों में उन्हें भी यहीं रहने की सज़ा मिली है. आख़िरकार वे जानना तो चाहेंगी कि उनके वक्त का मास हिस्टीरिया आज के वक्त के मास हिस्टीरिया से कितना अलग है. हिस्टीरिया इन विमेन में तो यूँ भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी रही है. :) जो भी हो, फ्रॉइड मेरा लेटेस्ट क्रश हैं, इतने भी लेटेस्ट नहीं. इससे पिछले बंगलौर फिल्म फेस्टिवल में ‘द टोबैकोनि्सट’ में उनसे हुई मुलाक़ात ने काफी असर छोड़ा था. हालाँकि अभी तक मैंने नेटफ्लिक्स वाली सीरीज़ के लीड एक्टर का नाम गूगल नहीं किया है. बंदा ठीक है. पर फ्रॉइड फ्रॉइड हैं. :)

दिन जिस तरह की ग्रे उदासी से शुरू हुआ था उसे वहीं छोड़कर तमाम रंगों के बादलों से गुज़रता है और देर रात मद्धिम नीले उजास में मुस्कुराता हुआ नींद को चूमने लगता है. सोने से पहले में व्हाट्सएप देखती हूँ. कॉन्सपिरेसी की बात कर रहे दोस्त ने साढ़े दस बजे कुछ लिखा है. कुछ उसी नोट पर, जिसपर मेरी सुबह शुरू हुई थी. “आज का दिन निराशाजनक रहा..सब्ज़ी और रोटी दोनों बहुत बेकार बने. बट कोई नहीं, कल फिर उठेंगे और लड़ेंगे. आइ माइट हैव लॉस्ट द बैटल बट आइ हैवन्ट लॉस्ट द वॉर.” अब दिन के साथ नींद में उतरते हुए मैं भी मुस्कुराती हूँ.

Comments

Post a Comment